JST未来社会創造事業 (本格研究)

研究代表者 貝原俊也(大阪工業大学)

目的

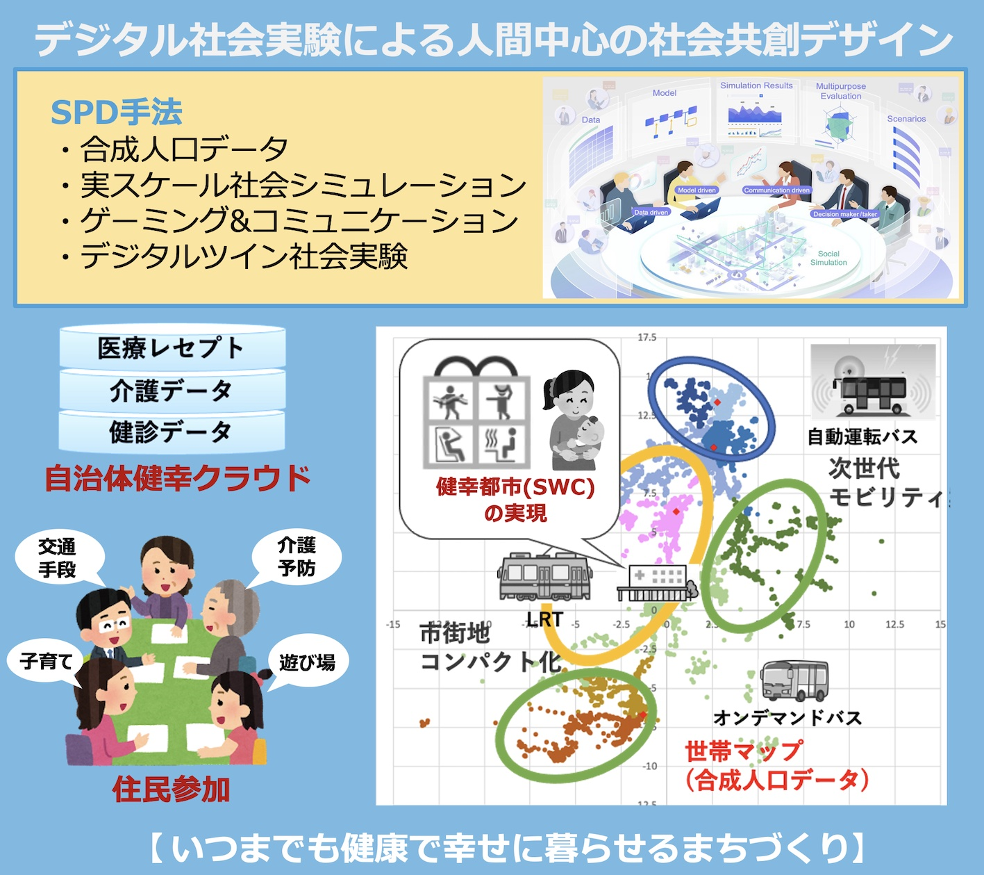

研究概要

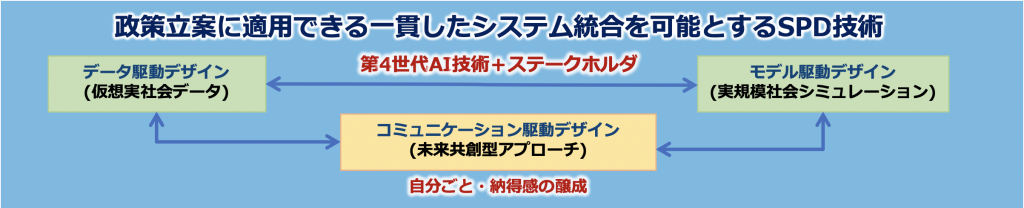

- データ駆動デザイン(仮想実社会データ)

- 合成人口データ(模擬個票)を基盤とし,基本行動データも統合したデータ推定技術

- モデル駆動デザイン(実規模社会シミュレーション)

- 合成人口データの社会・人流構造を反映した最大1億2千万人が動く超高速なエージェントベース社会シミュレーション技術

- 多層多目的モデル逆推定技術を用いた自律的エージェントの複雑で現実に即した行動を再現

- コミュニケーション駆動デザイン(未来共創型アプローチ)

- 実スケールの社会シミュレーションを介在させたコミュニケーション

- 可視化,ゲーミングなどの技法を援用することで,状況のフェーズ全体に渡ってステークホルダ同士が関与を実感し,自分ごと・納得感を醸成させながら政策を共創

人間中心の新しい社会の実現を目指して

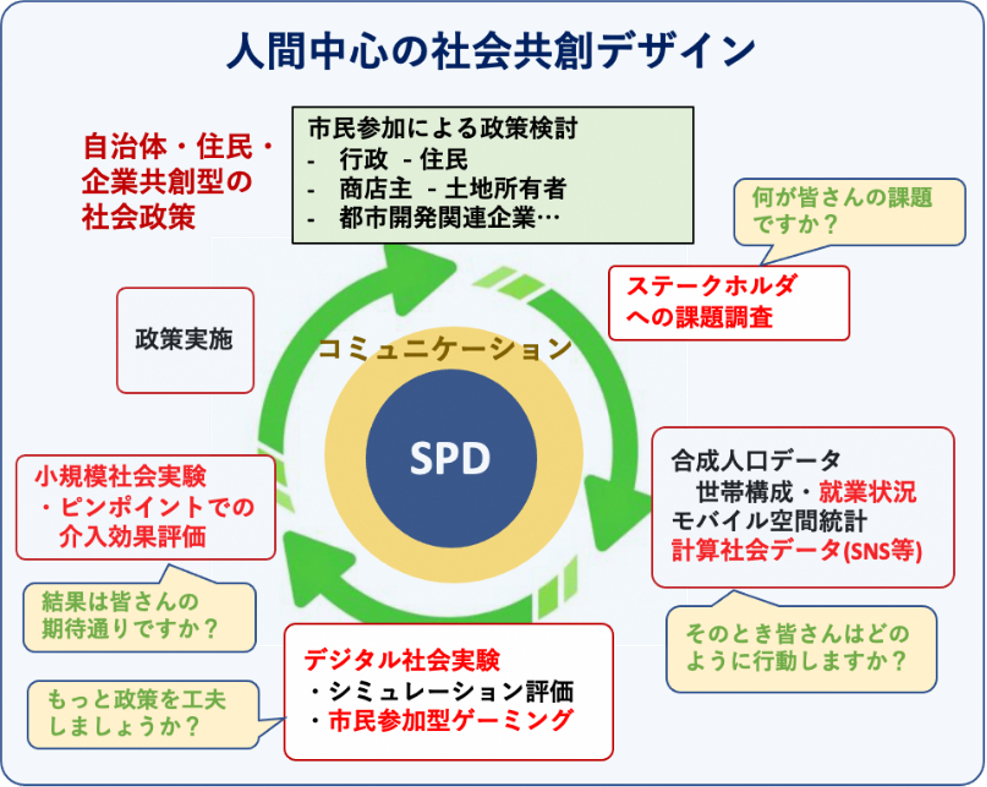

本研究課題では、都市政策や街づくりなどを対象とした具体的な社会課題の解決を目標とします。そして現在、全国124(2023年9月現在)の市町村の首長が参加するSmart Wellness City首長研究会(SWC:健幸都市)と連携し、いつまでも健康で幸せに暮らせる街づくり政策支援のためのSPD基盤のプロトタイプ構築に取り組んでいます。技術的には、多様なステークホルダーとの共創のプロセスを取り込んだSPD基盤技術の開発、および同基盤を用いたデジタル社会実験の有効性検証を行います。

この手法の有効性が立証されれば、自治体だけでなく産業界を含めた施策における精度や投資効率が飛躍的に向上します。また、ある自治体で成功した政策例を地理的・経済的な条件や制約の異なる他の自治体にも迅速・安価に横展開することも容易になります。その結果大きな経済効果を生み出し、人間中心の未来社会の実現に貢献することが期待されます。

リンク